人工视网膜是 “仿生眼” 的核心部件,对于一些与老龄化相关的疾病,比如因视网膜内的视细胞退化不能产生有效的电刺激,进而无法产生神经信号,当前的解决方法是,把人工视网膜贴到人的视网膜的前面或者后面,用电极或光电探测器替代视细胞产生电刺激,进而产生神经信号,最终传递到大脑。但是,当前国内眼科类手术中所使用的技术和设备基本上都来自国外,我国的原创技术较少。更重要的是,即使是国外的器件,手术后视觉恢复效果也并不好。

范智勇希望,他们的研究可以帮助这些眼病患者修复视网膜甚至取代整个眼球,同时也希望他们做出的仿生眼具有同等甚至超越人眼的功能。实验数据显示,目前他们做出的仿生眼,响应速度比人眼快一倍,最高分辨率可达人眼的 6 倍,且这一半导体器件的灵敏度还可以继续提高。

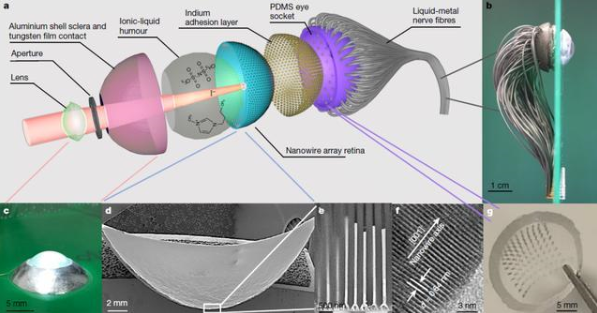

在与中国内地和中国香港的医生认真讨论后,他们将纳米线阵列放在视网膜前面或后面,通过纳米线阵列本身产生的电压信号或电流信号来刺激人体受损的感光细胞。

如果眼球已经完全坏掉,他们将来会采取脑机接口等更激进的方法,直接使用人工眼替代眼球,通过金属导线与金属电极阵列相连,贴在视神经中枢上,形成直接刺激。

目前,美国和德国开发的人工视网膜,由于效果差、费用高,实际采用的人比较少。“仿生眼的材料成本很低,其实可以忽略不计,但目前在美国或德国做一次的成本大概为 100 万人民币,我们有信心把这个数字降低。” 范智勇说。

增强视觉的“隐形眼镜”或最早获得应用

尽管已经实现了技术上的突破,也得到了业界专家的高度认可,但在顾磊磊看来,这一研究还处于非常早期的阶段,仍需进一步开展大量的基础工作。“之前的工作只是相当于把架子搭起来,建立一个模型,内部的材料、器件结构还没优化,目前还只是黑白色的成像效果,仍需继续添加人眼可观察的红绿蓝和动物能看到的紫外线和红外线。”

顾磊磊表示,用于机器的仿生眼理论上的分辨率可以做得很大,只需提高纳米线的密度就可以,但目前后端电极部分的密度还不够大,像素的总体密度也不够大,成像分辨率还不够高,之后可以把电极做小、做细。另外,在算法层面,如果有足够多的像素点,就会产生足够量的数据,但如何有效收集、如何高效处理这些数据,还需要在 AI 算法方面继续做优化,从而达到或超过人眼水平;如果要作为人工视网膜植入人眼,他们还需要测试改进材料的生物相容性和电化学稳定性,目前正在准备开展相关的动物实验。